「年収900万円の人の手取りはどれくらい?」

「年収900万円の人はどんな生活をしているのだろう?」

と気になる人も多いのではないでしょうか?

年収900万円といっても住んでいる地域や家族構成によって生活水準は大きく変わります。

今回は、年収900万円の人の手取り額や貯金額、生活水準などを解説します。

記事の後半では年収900万円を目指す方におすすめの職業や節税方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

年収900万円は勝ち組?日本全体の6.7%

民間給与実態統計調査(令和三年)によると、年収900万円以上の割合は全体の6.7%となっています。

これは、14人に1人が年収900万円という計算です。

さらに年収900万円台に限定して見てみると割合はわずか1.9%になっています。

| 年収(万円) | 全体(%) | 男性(%) | 女性(%) |

| 〜100 | 8.1 | 3.5 | 14.3 |

| 101〜200 | 13.3 | 6.7 | 22.5 |

| 201〜300 | 14.8 | 10.5 | 20.9 |

| 301〜400 | 17.4 | 16.5 | 18.0 |

| 401〜500 | 15.0 | 17.5 | 11.4 |

| 501〜600 | 10.5 | 13.8 | 5.9 |

| 601〜700 | 6.7 | 9.4 | 3.0 |

| 701〜800 | 4.6 | 6.8 | 1.7 |

| 801〜900 | 2.9 | 4.4 | 0.8 |

| 901〜1,000 | 1.9 | 3.0 | 0.4 |

| 1,001〜1,500 | 3.5 | 5.4 | 0.8 |

| 1,501〜2,000 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |

| 2,001〜2,500 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |

| 2,501〜 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |

令和3年の日本の平均収入は443万円です。

年収900万円は平均の2倍以上の収入を得ていることになり、全体の割合も少ないことから勝ち組と言えるのではないでしょうか。

世帯年収900万円以上の割合は上位16.7%

世帯収入900万円以上の割合は、全体の16.7%で、5世帯に1世帯が年収900万円以上という計算になります。

| 世帯収入(万円) | 割合(%) | 累積割合(%) |

| 〜50 | 0.7 | 0.7 |

| 51〜100 | 4.7 | 5.4 |

| 101〜150 | 6.2 | 11.6 |

| 151〜200 | 7.0 | 18.6 |

| 201〜250 | 6.7 | 25.2 |

| 251〜300 | 6.7 | 31.9 |

| 301〜350 | 7.1 | 39.0 |

| 351〜400 | 6.4 | 45.4 |

| 401〜450 | 5.5 | 50.8 |

| 451〜500 | 5.0 | 55.8 |

| 501〜600 | 8.3 | 64.1 |

| 601〜700 | 7.9 | 72.1 |

| 701〜800 | 6.0 | 78.0 |

| 801〜900 | 5.3 | 83.4 |

| 901〜1,000 | 4.0 | 87.3 |

| 1,001〜 | 12.7 | 100 |

1人で年収900万円は少し難しいかもしれませんが、夫婦共働きであれば十分可能な数字と言えるでしょう。

20代で年収900万円以上の割合は0.3%

20代で年収900万円以上稼ぐ人の割合は0.3%とかなり少ないです。

20代の平均年収は342万円で、さらに細かく見ていくと20歳は271万円なのに対し29歳は395万円と、同じ20代でも100万円以上の差があります。

職業別に見ていくと、コンサルティングファームや専門事務所などの専門職が最も高く475万円となっています。

一方販売・サービス系は293万円と最も低いです。

業種別に見ていくと最も高いのは金融業で374万円、最も低いのは小売・外食で306万円となっています。

平均収入から見ても20代で年収900万円台はかなり難しいです。

30代・40代で年収900万円以上の割合は6.3%

年収900万円以上稼ぐ人の割合は30代で2.0%、40代で6.3%です。20代と比べると多少増加したものの、平均年収は30代で435万円、40代で495万円と900万円の半分ほどとなっています。

職業別に見ていくと、30代・40代ともに最も高いのは20代と変わらず専門職です。一方最も低い職業は、30代・40代ともに事務・アシスタントで366万円となっています。

業種別に見ていくと、30代は20代と特に変化はありません。一方40代では、IT・通信が最も高くなっており603万円になっています。

このように、30代・40代でも年収900万円の壁はかなり高く、到達できる人はほんの一握りと言うことがわかります。

年収900万円以上は50代以降に増加する

年収900万円を稼ぐ人の割合は50代以降に増加し、割合は16%です。

なぜ50代以降で年収900万円以上が増加するかというと「年功序列」があるからです。日本では、同じ企業に長く勤務していると年収が年々増加する傾向にあります。

また、50代以降の方は課長や部長クラスが増加し「管理職」につく人が多くなることも要因の一つです。実際50代の職業別平均年収ランキングを見てみると企画・管理系が最も高く794万円になっています。

業種別でみると、総合商社が最も高く960万円です。一方サービス業は最も低く496万円となっています。

しかし、50代以降の平均年収も595万円であることから、どの年代においても年収900万円の壁は高く、年収900万円を得ている方は勝ち組と言えるでしょう。

年収900万円の手取り額は約645万円

年収900万円の場合、手取り額はおよそ645万円程度です。

手取り月収で計算すると、ボーナスなしの場合には55万円程度、ボーナスありでは40万円程度になります。

なお、リクナビNEXTの独自調査の結果では年収900万円の平均ボーナス額は210.2万円でした。

平均ボーナス支給額は夏と冬合わせておよそ100万円程度なので倍近くのボーナスが支給されていることがわかります。

| ボーナスの有無 | 賞与あり | 賞与なし |

| 額面年収 | 約900万円 | 約900万円 |

| 手取り年収 | 約650万円 | 約650万円 |

| 額面月収 | 約58万円 | 約75万円 |

| 手取り月収 | 約40万円 | 約55万円 |

| 賞与額 | 約200万円 | ー |

手取り額は「額面ー(税金+社会保険料)」で計算できますが、控除される税金や社会保険料は住んでいる地域や家族構成によって変動します。よって同じ年収でも人によって手取り額には差が生まれるため自分がどれくらい手取りでもらえるのかは自分で計算するか、源泉徴収で確認をしてください。

年収900万円の社会保険料と税金はいくら?

額面から引かれる税金や社会保険料の項目は以下です。

- 所得税

- 住民税

- 厚生年金保険料

- 健康保険料

- 雇用保険料

- 介護保険料

※40歳以上の方のみ

例えば、額面月収75万円・ボーナスなし・40歳・扶養家族なしの場合、ひと月の控除額目安は次のようになります。

- 手取り月収:53万8,988円

- 所得税:5万2,500円

- 住民税:4万4,700円

- 厚生年金保険料:6万8,625円

- 健康保険料:3万6,787円

- 雇用保険料:2,250円

- 介護保険料:6,150円

では、ボーナス有りの場合はどうでしょうか?

- 手取り月収:43万4,685円

- 所得税:2万5,900円万円

- 住民税:3万1,400円

- 厚生年金保険料:5万3,070円

- 健康保険料:2万8,449円

- 雇用保険料:1,740円

- 介護保険料:4,756円

ボーナスの有無だけで手取り月収は10万円ほど変動することがわかります。

次に、額面月収75万円・ボーナスなし・40歳・扶養家族あり(子どもなし)の場合はどう変化するのか見ていきます。

- 手取り月収:54万7,988円

- 所得税:4万6,200円

- 住民税:4万2,000円

- 厚生年金保険料:6万8,625円

- 健康保険料:3万6,787円

- 雇用保険料:2,250円

- 介護保険料:6,150円

扶養家族を持った場合には、独身の頃よりも手取りが1万円ほど増えることがわかります。

このように、ボーナスの有無や家族構成によって税金の控除額や社会保険料は異なるため、同じ年収900万円といっても実際の手取りはそれぞれ違います。

年収900万円の生活水準は?

同じ年収900万円の人でも、「一人暮らしか実家暮らしか」「独身か既婚者か」など生活環境は人それぞれです。

ここでは、各ケースごとに目安の生活水準を紹介します。

独身で実家暮らしの場合

| 金額(万円) | ||

| 支出 | 収入 | |

| 月収 | ー | 55 |

| 家賃などの生活費 | 7 | ー |

| 食費 | 6 | ー |

| 通信費 | 1 | ー |

| 交際費 | 3 | ー |

| 保険・医療費 | 1 | ー |

| 衣服・理美容費 | 3 | ー |

| 娯楽費 | 5 | ー |

| 交通費 | 1 | ー |

| 雑費 | 1 | ー |

| 貯金 | 27 | ー |

実家暮らしの場合には、かなり多めの出費で見積もっても月に貯金が25万円以上できる計算になります。

かなり贅沢な暮らしができるでしょう。

ゆとりがあり貯金額が多いことから「無駄遣い」や「散財」をする恐れがあるため、お金は慎重に管理してください。

独身で一人暮らしの場合

| 金額(万円) | ||

| 支出 | 収入 | |

| 月収 | 55 | |

| 家賃などの生活費 | 13.5 | ー |

| 光熱費 | 1.5 | ー |

| 食費 | 8 | ー |

| 通信費 | 2 | ー |

| 交際費 | 3 | ー |

| 保険・医療費 | 1 | ー |

| 衣服・理美容費 | 3 | ー |

| 娯楽費 | 3 | ー |

| 交通費 | 1 | ー |

| 雑費 | 3 | ー |

| 貯金 | 16 | ー |

実家暮らしと比べると、家賃や食費が上がり光熱費が加わりますが、かなり贅沢な暮らしができるといえます。

貯金も毎月15万以上できますし、交際費や娯楽費などを抑えれば毎月20万円の貯金も可能です。

貯蓄分を娯楽費などに回してさらに贅沢に暮らすこともできますが、将来のことを考えると節約して貯金に回すことをおすすめします。

既婚者で子供なしの場合

| 金額(万円) | ||

| 支出 | 収入 | |

| 月収 | ー | 55 |

| 家賃などの生活費 | 15.5 | ー |

| 光熱費 | 2 | ー |

| 食費 | 8 | ー |

| 通信費 | 3.5 | ー |

| 交際費 | 5 | ー |

| 保険・医療費 | 3 | ー |

| 衣服・理美容費 | 3 | ー |

| 娯楽費 | 2 | ー |

| 雑費 | 3 | ー |

| 貯金 | 9 | ー |

結婚をして扶養家族を持った場合には、配偶者控除などにより手取り額は独身に比べると多くもらえます。

しかし、部屋を広くし家賃が上がったり、食費や通信費が倍になったりと支出も増えるので注意が必要です。将来子供を育てることを考えると無駄な出費は抑え、節約を意識して生活し貯金額を増やした方が良いでしょう。

既婚者で子供あり(1人)の場合

| 金額(万円) | ||

| 支出 | 収入 | |

| 月収 | ー | 55 |

| 家賃などの生活費 | 16.5 | ー |

| 光熱費 | 2.5 | ー |

| 食費 | 8.5 | ー |

| 通信費 | 3 | ー |

| 交際費 | 3 | ー |

| 保険・医療費 | 4 | ー |

| 教育費 | 5 | |

| 衣服・理美容費 | 2 | ー |

| 娯楽費 | 2 | ー |

| 雑費 | 1 | ー |

| 貯金 | 5.5 | ー |

年収900万円の家庭の場合、日本の平均収入の2倍以上の収入があるため基本的に子供がいて生活が厳しいということはありません。

ただし、子供が大きくなるにつれ、食費や教育費の負担は大きくなるため、将来のことを考えるとできるだけ貯金に回せるよう節約を意識した生活をした方が良いでしょう。

年収900万円で子供ができた場合注意する点は「児童手当」です。児童手当には所得制限があり、年収900万円の方は制限に引っかかる可能性があります。所得制限に引っかかった場合でも子供一人当たり一律5,000円はもらえるので、子供ができたと分かった時点で自分の収入で児童手当がいくらもらえるのか役所に確認し、生活設計を立ててください。

独身時代や子供がいない結婚生活の間にどれだけ貯金をしていたかで生活水準は大きく異なります。また、子供を公立・私立どちらの学校に通わせるのかでも家計への負担は大きく変動するので家族でよく相談してください。

年収900万円と年収1000万円で生活水準に違いはある?

年収900万円と年収1,000万円では、年間で80万円ほど手取り額に違いが生まれます。手取り月収に換算すると、6万円程度です。しかし、ライフスタイルによっては手取り額の差を縮められます。

例えば子供が増えるほど控除が増えるため手取り額は増加します。しかし、それに伴って出費額も増えるので注意が必要です。

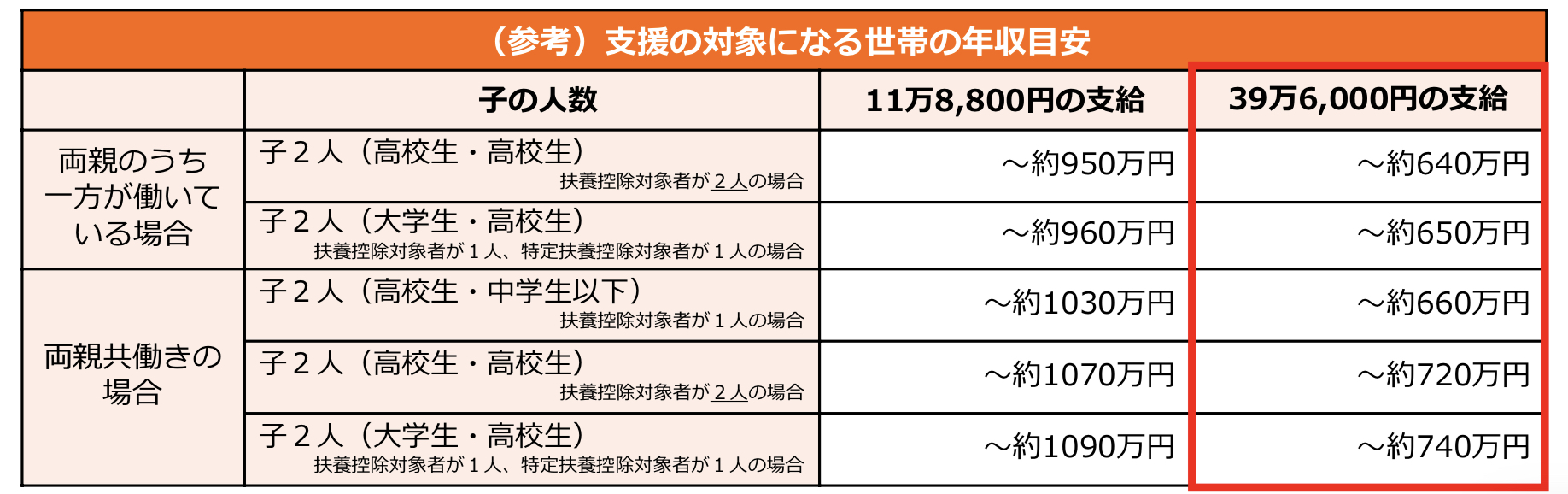

また、子供がいる家庭では「児童手当」や「高校無償化」などの公的援助を受けることができますが、年収900万円と1,000万円では大きな差が生まれます。

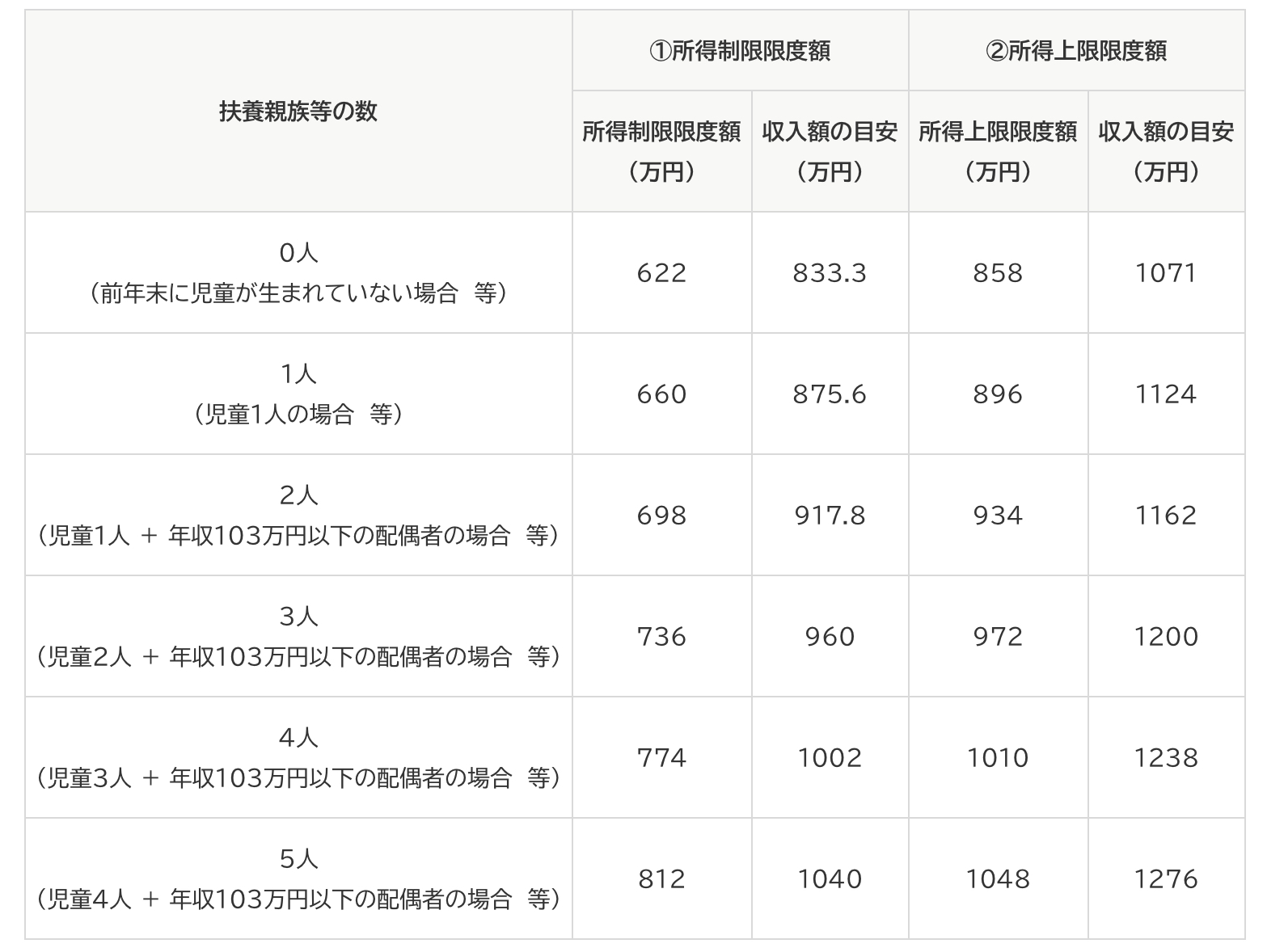

(出典:内閣府「児童手当のご案内」)

児童手当には「所得制限限度額」と「所得上限限度額」があります。所得制限限度額を超えると支給額が減少し、所得上限限度額を超えると支給されなくなります。

年収900万円台の場合はこの限度額に引っかかる可能性はありますが、もらえる世帯も多くあります。しかし、年収1,000万円を超えるとほとんどの世帯では支給されなくなります。

(出典:文部科学省「 私立高校授業料実質無償化がスタート!」)

高校無償化では、年収950万円を超えると支給額が減少し、年収1090万円を超えると支給されなくなります。

このように、年収900万円の場合には公的支援を受け取れ、年収1,000万円では公的支援を受け取れないという差が生まれます。年間の手取り額は約80万円違うものの、公的支援分を支払うことを考えると生活に差はあまり生まれないでしょう。

子供がいるもしくは今後子供を考えている世帯にとっては、年収900万円の方が子育てする上で心に余裕ができ安心かもしれません。

年収900万円を目指す方法

昇進

現在勤めている会社で年収900万円を目指す場合は昇進が1番の近道です。多くの企業では昇進することで給料アップが見込めるので年収に直結します。

年収900万円を目標としている場合、昇進で目指すのは部長クラスです。部長クラスの平均年収は900万円を超えており、十分目標を達成できるでしょう。

部長などの管理職は、会社組織をまとめる存在で業界の専門知識はもちろんのこと育成力も求められます。

ただし、管理職になれる年齢は40代〜50代になってからというケースが多く、若いうちから年収900万円を得たいという人にとっては不向きです。今就いている職業の上司が年収900万円程度得ている場合、40〜50代まで勤続していれば年収900万円を目指すことができるでしょう。

しかし、あくまでも今勤めている会社で昇進をすれば年収900万円を目指せるというのが前提条件です。

副業

本業だけで年収900万円が難しい場合には副業をするのも一つの手です。

副業を始める際には本業のスキルを活かせるものがいいでしょう。本業のスキルが活かせるのであれば短期間で軌道に乗れることもあります。また、副業でつけた知識が本業で活かせることもありどちらにとっても効果的です。

ただし、会社が副業を禁止している場合もあるので注意をしてください。

投資

投資をして年収900万円を目指すことも可能です。

ただし、投資初心者が投資だけで年収900万円を目指すにはかなりのリスクが伴います。初めて投資をする際はハイリスクを防ぐため少額からスタートしましょう。

初心者におすすめの投資方法は複雑な投資の知識がなくても始められる「インデックス投資」です。仮想通貨やFXが流行っていますが、これらの投資にはかなりの知識が必要となるため、ある程度の知識がついてから始めるようにしてください。

どの投資をするにしてもある程度の知識が必要のため、投資に関する勉強をしてから始めてみましょう。

年収900万円の職業とは?

年収900万円の方はどんな職業に就いているのでしょうか?

ここでは、年収900万円を目指せる職業を5つ紹介します。

営業職

営業職は年収900万円を目指せる職業です。営業職と言ってもジャンルは多岐に渡りますが、中でも平均収入が高いのは「金融業界」「不動産業界」「医薬品メーカー業界」です。

営業職は歩合制の企業も多く、年収900万円にとどまらず、1,000万円以上の年収も見込めます。業界に関する専門的な知識や、毎月継続した成績を求められますが、収入として還元される分やりがいのある職業です。

資格等がなくても転職できる求人が多く、異業界や異業種からの転職がしやすい職種で、20代・30代でも年収900万円を稼げます。

エンジニア

未経験でも目指せる職業は「エンジニア」です。

IT業界は現在人材不足に陥っています。よって、20代・未経験者でも求人が多く掲載されており、年収900万円を目指せる職業の中では比較的雇用されやすい傾向にあります。

さらに将来的に有利なスキルを身につけけられるスクール直結の求人もあるため、他業種からの転職でも挑戦しやすいでしょう。

コンサルタント

「コンサル業」も年収900万円を目指すのにおすすめの職業です。中でも「外資系」のコンサルタントは平均年収が高く人気があります。

早ければ20代から年収900万円も見込める職業です。勤続年数が長ければ年収1,000万円も視野に入れることができ、実際に1,000万円を超えている方も珍しくありません。

医師

若いうちから900万円以上の収入を目指したいという方には「医師」がおすすめです。男女ともに30代から900万円以上の収入を見込めます。

しかし、医師になるためには6年制の医学部医化学科を卒業し医師国家試験に合格する必要があり、学費はかなり高額になります。さらに、医師になってからも勤務時間は日勤・夜勤とバラバラで体力が必要です。

「人の命を預かる仕事」で大きな責任が伴う分、収入は高く設定されています。

年収900万円の方におすすめの節約方法

家計簿をつける

毎月のお金の流れが一目で把握できる家計簿をつけることで家計管理に役立ちます。年収900万円が既にある人だけでなくない人にもおすすめの節約方法です。

貯金ができない、節約ができないと悩んでいる人の多くは家計簿をつけていない傾向にあります。お金管理の第一歩として家計簿をつけ、きちんと毎月のお金の流れを把握することが大切です。

家計簿には紙媒体だけでなくデジタル媒体のものもあり、近年では家計簿アプリも続々と出てきています。中にはレシートを読み込むと自動で記録するものや、クレジットカードと連携できるものもあり、「毎日つけるのがめんどくさい」という方でも気軽の始められます。

収入に対して毎月の支出がどれくらいなのか、支出額を減らせるところはないのかを考えることで節約の意識が高まります。

キャッシュレス化

キャッシュレス決済とは、現金以外の方法で決済をすることを指します。例えば、クレジットカードや電子マネー、プリペイドカード、スマホ決済などが該当します。

電子マネーやスマホ決済では、アプリやWEBサイト上で残高や利用履歴が確認できます。利用履歴を見れば「いつ」「どこで」「何に」「いくら使った」のかを確認でき、家計管理が楽になるでしょう。

クレジットカードは、使用しているカードによっては利用金額の数%分のポイントが付与できる点がメリットです。ポイントの利用方法はカードによって異なりますが、ポイント利用で買い物ができると節約にもつながります。

プリペイドカードとは、自分でチャージした金額分を利用できるカードです。毎月同じ金額をチャージして利用すれば無駄遣いの心配がありません。万が一「今月はチャージ分だけでは足りない」となった場合でも利用履歴から「なんで無駄遣いをしたのか」を確認できます。残高を確認できるのもメリットです。

キャッシュレス決済をすることでアプリやWEBサイト上に利用履歴がの頃家計管理がとても楽になります。また、携帯やカードを出すだけで決済が完了するため決済に手間取らないというメリットもあります。

固定費を見直す

保険料を見直す

保険に入る際とりあえずすすめられた保険に入っておいたという方も多いのではないでしょうか?保険料は更新のたびに支払額が増えることもあり、気がついたらかなりの額を毎月払っていたというケースもあります。保険料が高いと思ったら見直しをしてみてください。

特に結婚した時、子供が生まれた時、住宅を購入する時は保険の見直しをするにはベストなタイミングです。

自分がどのような保険に入っていて、本当に必要な保険なのかを知る必要があります。必要のない保険に毎月支払いをするのはもったいないので早めにプロに相談したほうがいいでしょう。

通信費を見直す

携帯の通信費が1人あたり1万円をこえる場合には見直しを検討してください。

端末は1台2〜4年を目安に交換をする人が多いですが、プランを見直す人は少ない傾向にあります。携帯のプラン料金は1年で数回更新されることもあり、自分が契約した時と同じ条件で料金が下がったプランが登場することもあるため定期的にチェックが必要です。

また、近年では格安SIMも登場していることから、1人あたり月々3,000円台に通信料金をおさめることも難しくありません。

車に関する費用の見直し

車は購入時だけでなく、車検代・ガソリン代・駐車場代・保険料など多くの維持費が必要です。車を持っている方は節約できるところがないか確認をしてみてください。

車の維持費の中でも高額なのが自動車税です。車種によって納める税金額は異なりますが3〜11万円の税金が毎年かかります。「あまり車に乗る機会がない」「車検が近づいてる」という方は、一度車が必要か考え直してみましょう。もう少し自動車税が安い車に乗り換えるというのも一つの手です。

最近は「カーシェア」も増えてきているのでお住まいの地域にあるか確認をして検討するのもいいでしょう。維持費に比べると安い料金で必要な時に車に乗ることができます。

年収900万円の方におすすめの節税対策

ふるさと納税

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をすると所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度です。

寄付金のうち2,000円を超える金額が所得税の還付や住民税の控除の対象になります。さらに、寄付した額の30%以内の返礼品の受け取りが可能です。例えばAの自治体に50,000円を寄付すると2,000円を差し引いた48,000円分の税金の控除・還付が受けられ、Aの自治体から15,000相当の返礼品が受け取れます。

実質負担額2,000円で税金の控除・還付と返礼品の受け取りができるためメリットが大きくおすすめの節税対策です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して新築住宅やマンションを購入、または増築をした場合に、年末時点でのローン残高の1%が税金から控除される制度です。最長で13年間控除を受けることができます。

しかし、住宅ローン控除を受けるには以下の条件を全て満たしている必要があります。

- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること

- 物件を購入してから6ヶ月以内に入居すること

- 登記簿状の床面積が50㎡以上で、その2分の1が自己の居住用であること

- 年間の所得金額が1,000万円以下であること

「登記簿状の床面積が50㎡以上で、その2分の1が自己の居住用であること」という条件は自分では判断が難しいと思うので、住宅を購入する前に不動産の方に確認しておきましょう。

また、住宅ローン控除は年末時点でのローン残高で控除金額が決まりますが、限度額は4,000万円です。年収900万円の方の住宅ローン借入平均額は4,500万円ほどとなっていますが、限度額は4,000万円なので500万円分は控除が受けられないことには注意してください。

住宅ローン控除を受けるには初年度のみ確定申告をする必要があるので忘れないようにしてください。

住宅ローンを組んでいる方にとっては最も節税効果が高い税金対策です。今後住宅の購入を検討している方も条件に当てはまるようにローンを組むといいでしょう。

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、個人で加入できる年金制度のことです。証券会社に資金を入れ自分で運用することで、老後の資金を作れます。

掛金全額が所得食控除になり控除金額の上限がないため、預ける資金が多いほど控除金額が高くなります。控除を受けるためには申告が必要ですが、会社員であれば年末調整の際に申告するだけなので簡単に受けることが可能です。

また、投資で得た利益には通常20.315%の税金が課せられますが、iDeCoで得た利益では非課税となります。そのため、運用して得た利益を減らすことなく老後の資金として全額利用可能です。

老後に資金を受け取る際にも「退職所得控除」や「公的年金等控除」などの控除が適用されるので節税対策が可能です。

「公的年金だけでは老後生活が不安」「老後の資金を増やしたい」と考えている方にとっては大きなメリットがあります。iDeCoを始めようと考えている方は早めに始めましょう。

しかし、自分で運用をするためある程度の運用知識が必要です。勉強をしてから始めるようにしてください。

NISA

NISAとは、株や投資をすると通常は利益の20%の税金を納める必要がありますが、NISAでは税金がかからない非課税となる投資制度のことです。

20歳以上で国内に住んでいる方であれば誰でも口座を開設できます。

NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」など種類があるため自分に合ったものを選んでください。また、株などに比べると購入できる金融商品に条件があるため始める前に購入可能な金融商品について調べておくと良いでしょう。

まとめ

年収900万円の人の手取りや生活水準などを紹介しました。一人暮らし・独身・既婚など様々なライフスタイルがありますが、どのライフスタイルでも無駄遣いしなければ余裕を持った暮らしができます。

しかし、高所得で生活に余裕がある分お金を使いすぎる傾向にあるため節約を心がけて生活することをおすすめします。

年収900万円を目指すには、副業をしたり投資をする方法もありますが、本業のみで達成したい場合には転職も視野に入れてみるといいでしょう。

年収900万円の手取りに関するFAQ

最終更新:2025-10-14

年収900万円の手取りはいくら?(独身・東京)

協会けんぽ(東京)・厚生年金・雇用保険、所得税・住民税を前提にした概算レンジは以下。

- 〈A〉介護保険なし(39歳以下 or 65歳以上): 年間約630万〜660万円、月平均約52.5万〜55.0万円

- 〈B〉介護保険あり(40〜64歳): 年間約620万〜650万円、月平均約51.6万〜54.1万円

幅は健康保険料率(都道府県差・組合差)や各種控除の有無で生じます。住民税は「前年所得ベース」で翌年6月から賦課される点にも注意。

月々の手取り感覚は?(賞与あり・なしでの目安)

- 賞与あり(年2回・各1か月相当): 月例手取りは40万円台後半〜50万円前後、賞与手取りは各回で額面の約70%前後が目安。

- 賞与なし(900万円を12等分): 月平均手取りはQ1の月平均レンジ程度。

賞与には社会保険・源泉税がかかるため、額面からの目減りはやや大きめに見えます。

何が差し引かれて手取りになるの?(典型内訳)

- 社会保険料:健康保険(協会けんぽの都道府県率)、介護保険(40〜64歳対象)、厚生年金(従業員負担9.15%)、雇用保険(従業員負担0.55%)

- 税金:所得税(累進税率・源泉徴収/年末調整)、住民税(概ね10%+均等割/翌年課税)

健康保険の料率は加入先(協会けんぽ/組合健保)や都道府県により異なります。組合健保は協会けんぽと比べ上下することがあります。

配偶者・子どもの扶養があると手取りはどう変わる?

配偶者控除・扶養控除・各種所得控除の適用で所得税・住民税が軽減され、手取りが増えます。世帯構成や年少扶養の有無により、年あたり数万〜十数万円の差が生じることがあります。

手取りを最適化するポイントは?

- 制度活用:NISA・iDeCo・ふるさと納税(課税所得の圧縮/税額控除)

- 非課税・実費精算:通勤費・在宅手当などの取扱いを確認

- 保険料率の見直し:加入健保・都道府県の料率や世帯の年齢構成(介護保険)を把握

まとめ(要点)

- 年収900万円・独身・東京の概算手取りは約620万〜660万円(年齢・加入先・料率で変動)

- 40〜64歳は介護保険料分で手取りがやや目減り

- 住民税は翌年課税・健康保険は加入先と都道府県で差

コメント